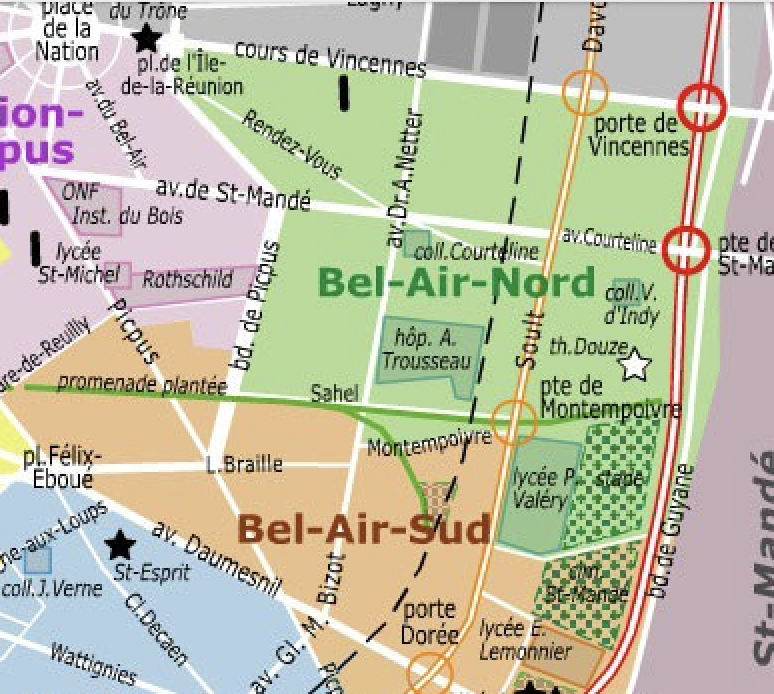

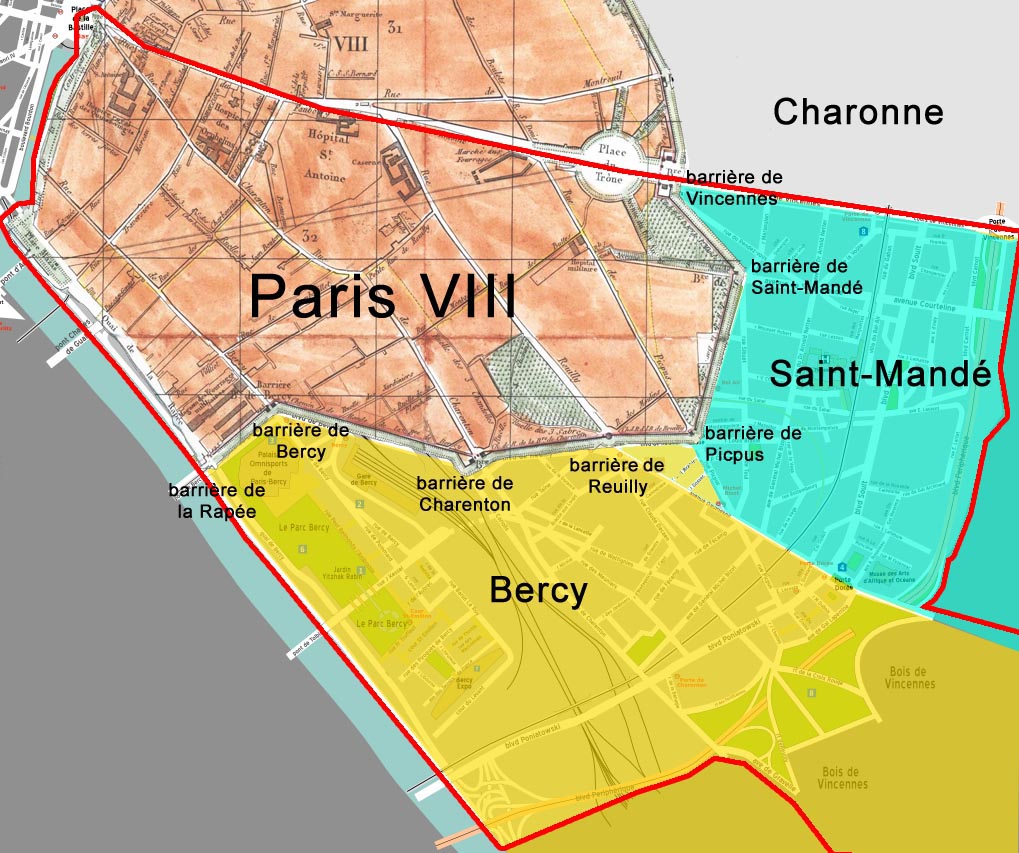

Bel Air Nord, le plus à l’Est des sept quartiers contemporains du XIIe arrondissement.

Un récit d’ensemble concernant le XIIe arrondissement est proposé aux pages 10 à 58 de l’ouvrage de base sur le sujet, qui reste celui de Jacques Hillairet, paru il y a plus de 50 ans (1972), aujourd’hui épuisé, qui a beaucoup été utilisé pour nourrir les pages historiques et géographiques de ce site.

On se propose ici plus simplement de suivre l’évolution du territoire qui est aujourd’hui celui du quartier Bel Air Nord, partie lui-même du quartier Bel Air, qui est un des quatre quartiers composant l’arrondissement – avec Picpus, Bercy et Les Quinze-Vingts – , en s’appuyant le plus possible sur des cartes et des documents d’époque.

Zone rurale à la périphérie de Paris, séparant la ville du château royal de Vincennes, il fit partie à la Révolution de la nouvelle commune de Saint-Mandé, détachée de la paroisse de Saint-Maurice. Il fut ensuite intégré au territoire de la capitale au terme d’un processus d’expansion marqué par deux dates clés: 1860, qui fit de Bel Air un quartier, et 1929, qui marqua une nouvelle avancée vers l’Est au détriment de Saint-Mandé, auquel il reste, au delà de la coupure du périphérique intervenue en 1970, étroitement lié.

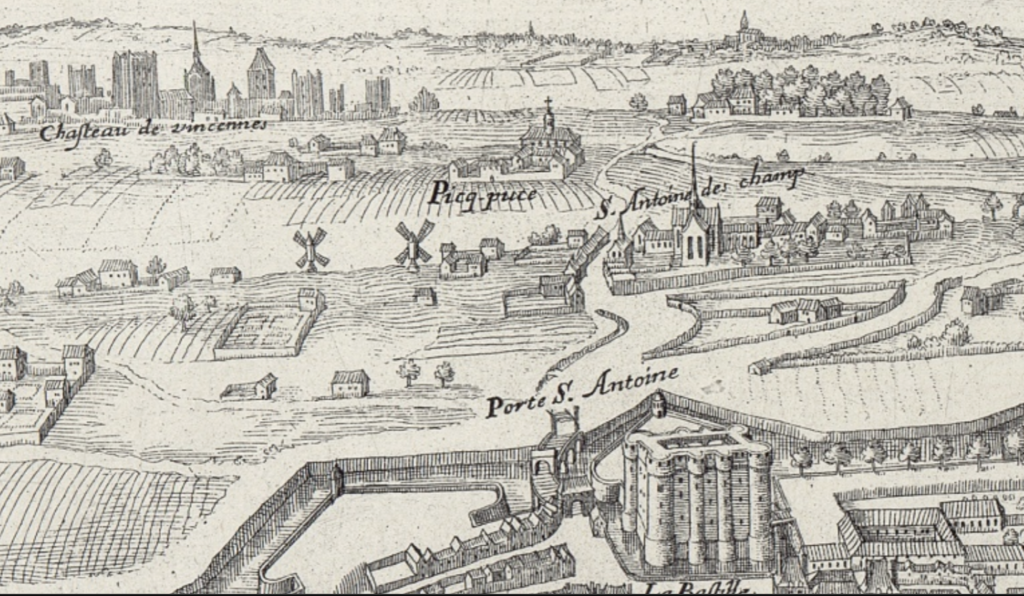

Au commencement étaient les champs séparant Paris du château de Vincennes: voici une vue perspective vers l’Est à partir de la Bastille (au premier plan de la gravure), extraite du plan de Paris de Mathias Merian (1615): au quatrième plan à gauche se distingue le château de Vincennes avec sa Tour du Village, la Sainte-Chapelle et le donjon, à droite Saint-Mandé, dépourvu d’église, au cinquième plan à droite Saint-Maurice, qui en possède une, sa paroisse englobant Saint-Mandé. Au troisième plan le couvent des religieux de Picpus (Picq-Puce), créé en 1573 et les quelques maisons de son village (attesté au XIIe siècle)

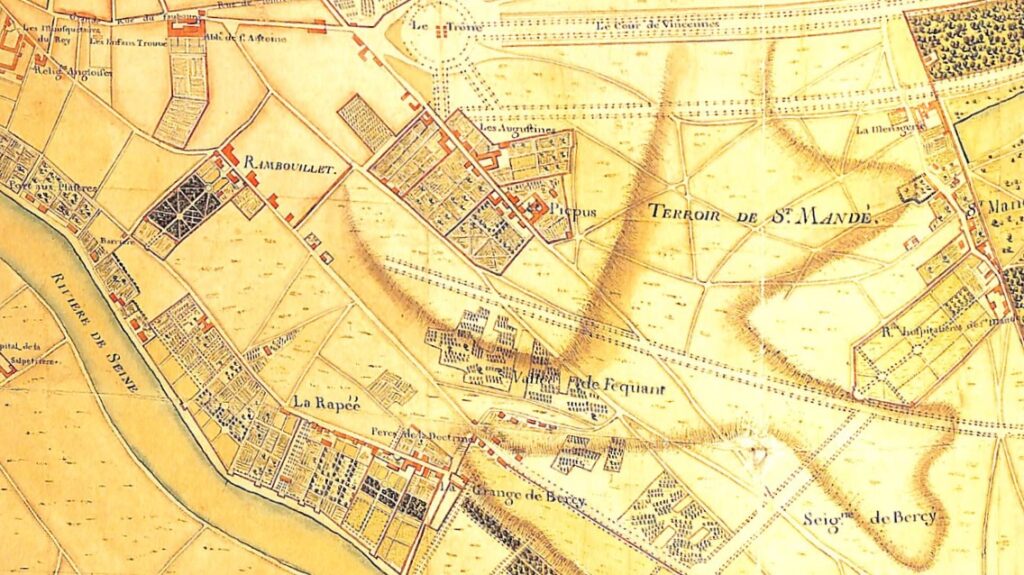

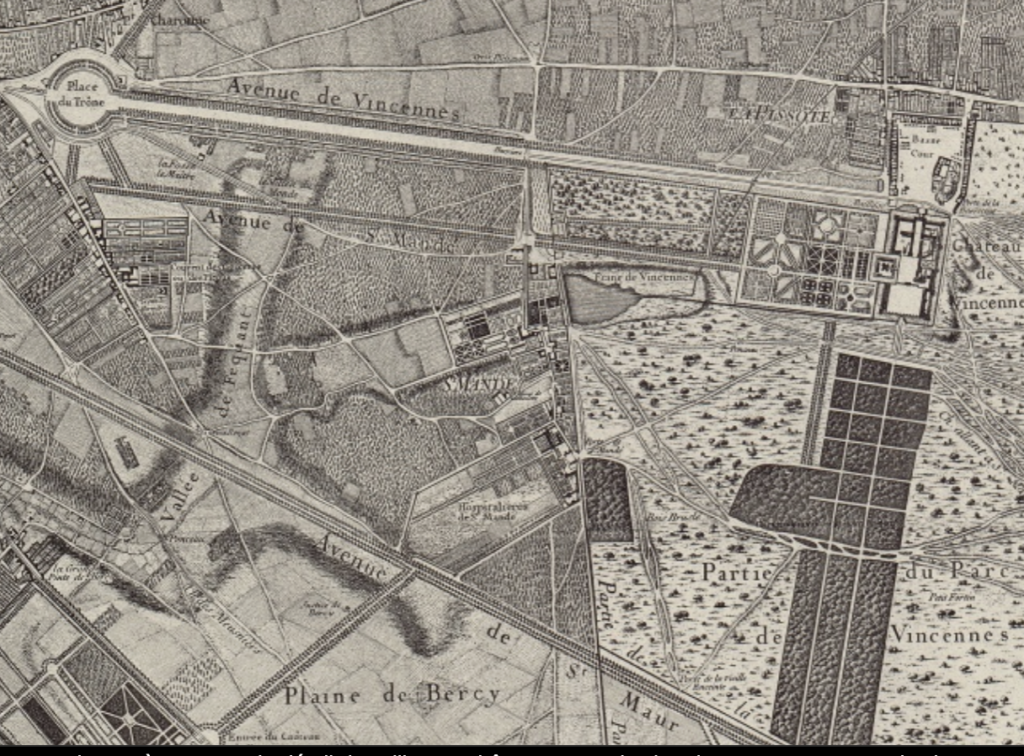

Plus précisément la campagne où se trouve aujourd’hui Bel Air Sud fait partie d’un plateau descendant doucement vers la Seine, entrecoupé par une dépression, appelée la vallée de Fécamp ou Féquant, qui se dirige vers le fleuve, autrefois drainée par deux ruisseaux, le ru de Montreuil, venant du Nord-Est, dans lequel venait se jeter le ruisseau des Orgueilleux venant du Sud-Est. Le ru lui-même se jetait dans la Seine au lieu-dit la Rapée, au Grand Bercy. Ce plan, non daté, mais figurant la Ménagerie du Château de Vincennes (à l’emplacement de la Mairie de Saint-Mandé) , qui a disparu en 1706, en évoque les limites.

Et le plan Roussel de 1730 en garde trace par la figuration de talus.

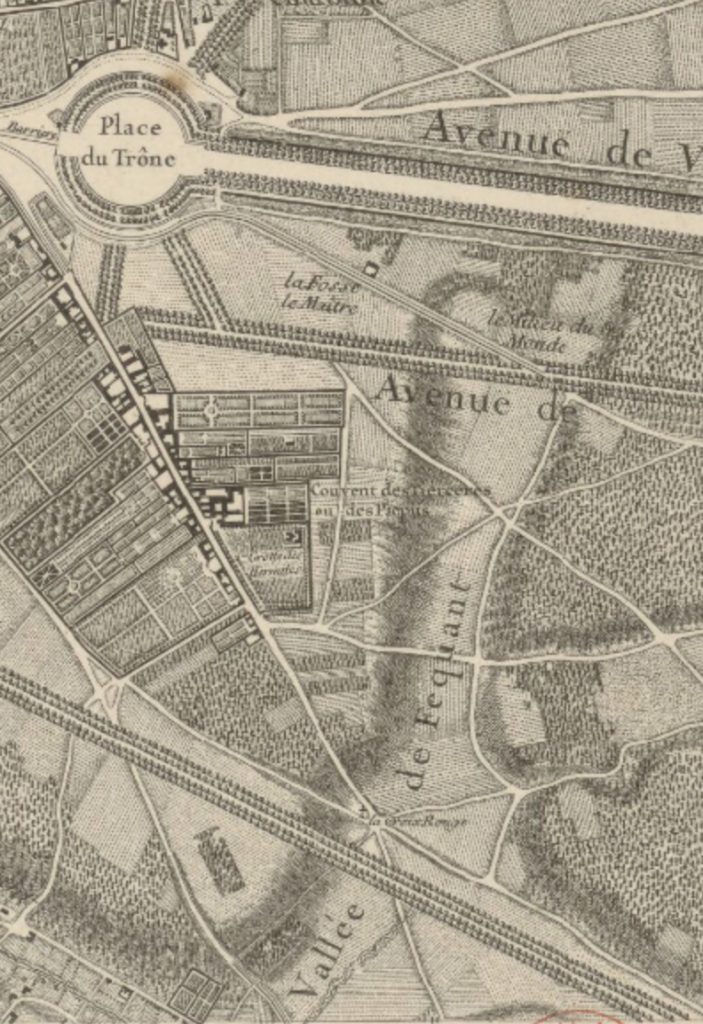

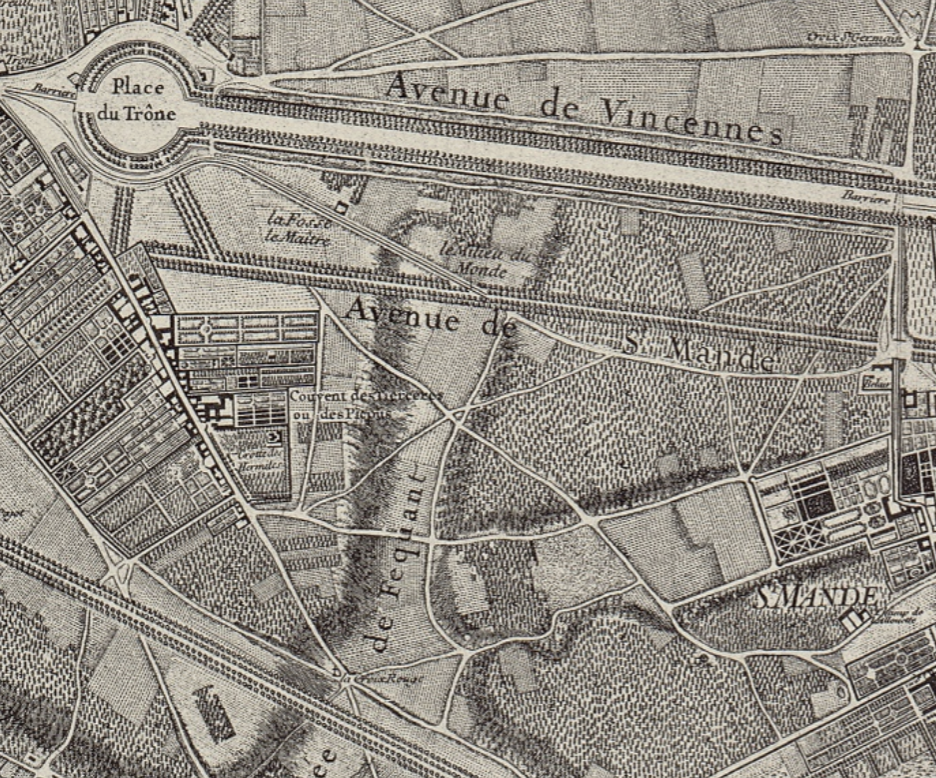

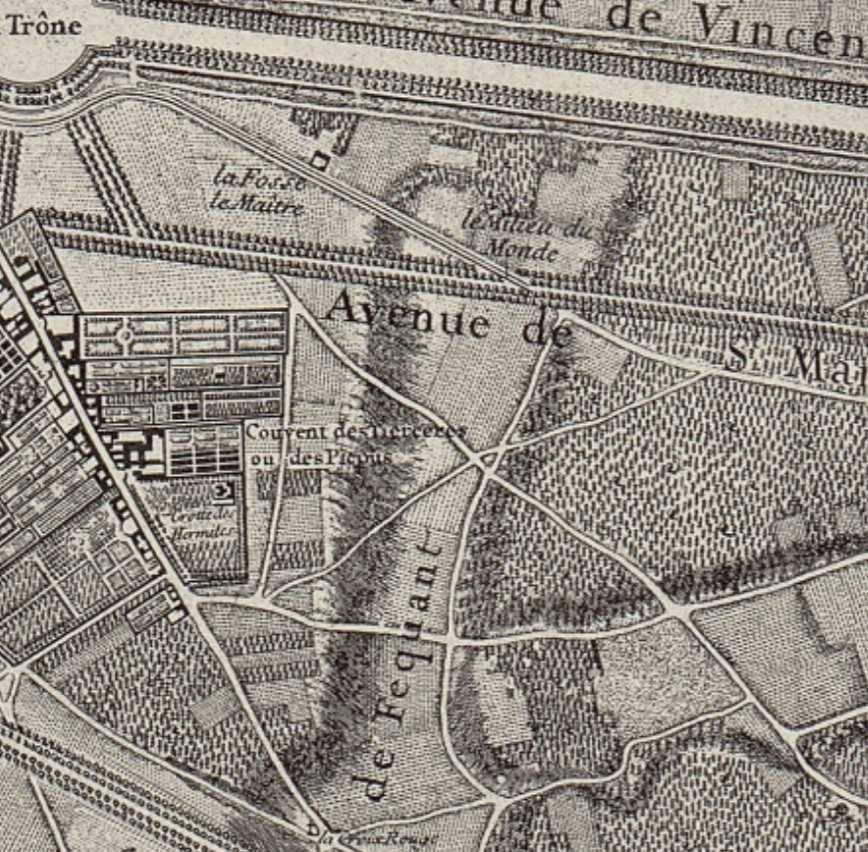

Bel Air Nord est situé de part et d’autre de la dépression située au Nord: l’indication Le Milieu du Monde correspond à l’actuel carrefour entre l’Avenue de Saint-Mandé et l’Avenue du Docteur Arnold Netter. La déclivité est aujourd’hui bien atténuée mais existe toujours:

Un plan de 1900 figure les courbes en niveau, alors que l’urbanisation a atténué les pentes: on passe de 50 m au niveau du cours de Vincennes à 40 m au niveau de la rue du Sahel ; de Nation, à 50 m, on descend par la rue du Rendez-vous vers le carrefour à moins de 45 m, et on remonte vite à 50 m sur le plateau par la rue du Niger.

Un peu plus au Sud, une gravure de 1819 figurant la barrière de Reuilly (située à l’emplacement de l’actuelle Place Sans Nom), dans le quartier Bel-Air Sud, rend compte de l’existence de cette déclivité. Le dessinateur s’est installé au bas de la côte probablement au niveau de l’actuelle Avenue du Général Bizot.

Mais revenons au plan de 1730: Ce dernier figure les premiers éléments de voirie, à partir de la Place du Trône (aujourd’hui de la Nation), avec le tracé de la future avenue de Vincennes, qui forme aujourd’hui la frontière Nord du quartier, et celui de la future avenue de Saint-Mandé-Courteline, larges voies cavalières ouvertes en 1662 sur ordre du roi de 1658, pour desservir le château de Vincennes et son parc. Les voitures devaient emprunter un autre chemin: ainsi fut tracé le chemin du Rendez-vous, future rue du Rendez-vous, allant de la Place du Trône au Milieu du Monde (aujourd’hui le croisement Saint-Mandé-Netter) en passant par la Fosse Le Maître. Au-delà du croisement la voie se prolonge en un chemin du Bel Air (aujourd’hui rue du Niger). L’espace est encore boisé ou cultivé, et le tracé des autres chemins ruraux n’a pratiquement rien à voir avec celui des rues d’aujourd’hui.

La carte de Cassini datant de 1756 y ajoute le tracé des bornes limites préfigurant le mur des fermiers généraux, dont la construction débuta en 1784. Tout le quartier est extérieur au mur, et relève de la paroisse de Saint-Maurice, dont une partie fut érigée en commune de Saint-Mandé à partir d’octobre 1790. Jusqu’en 1860, le territoire de Bel Air Nord appartint donc à Saint-Mandé.

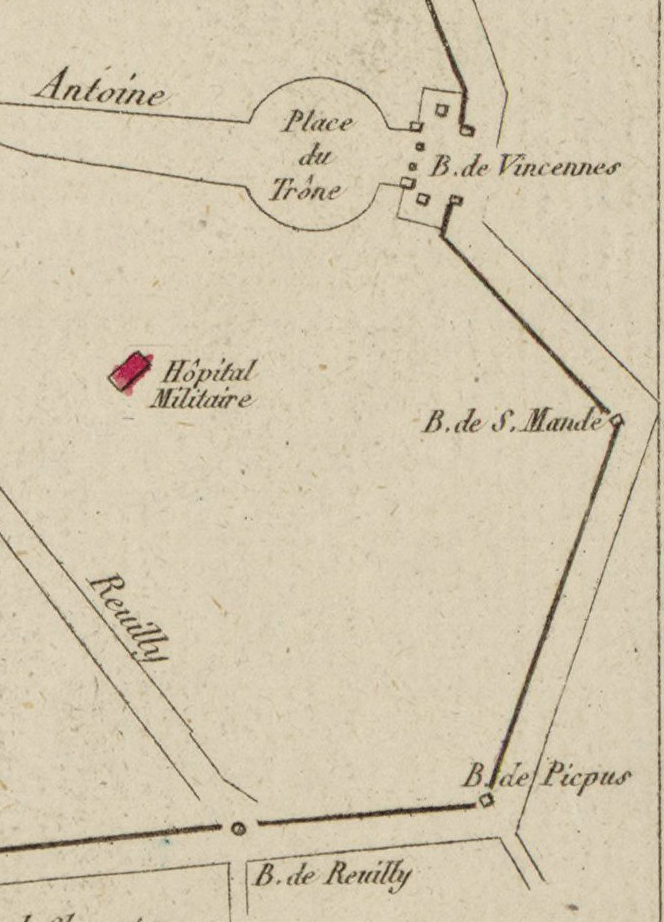

Le mur des fermiers généraux, haut de 3,30 m, était percé de barrières: la barrière du Trône, dont il reste aujourd’hui l’octroi, et en allant vers le Sud deux barrières aujourd’hui disparues, la Barrière de Saint-Mandé (à l’emplacement du square Courteline), et la Barrière de Picpus, déjà présentée. A l’extérieur du mur furent aménagés des boulevards de 60 m de large plantés d’une double rangée d’arbres. Le tracé d’un de ces boulevards, le Boulevard de Picpus, avec son coude au niveau de la barrière de Saint-Mandé, constitue aujourd’hui la frontière Ouest du quartier ( cf infra une carte de 1826 portant tracé du mur des fermiers généraux).

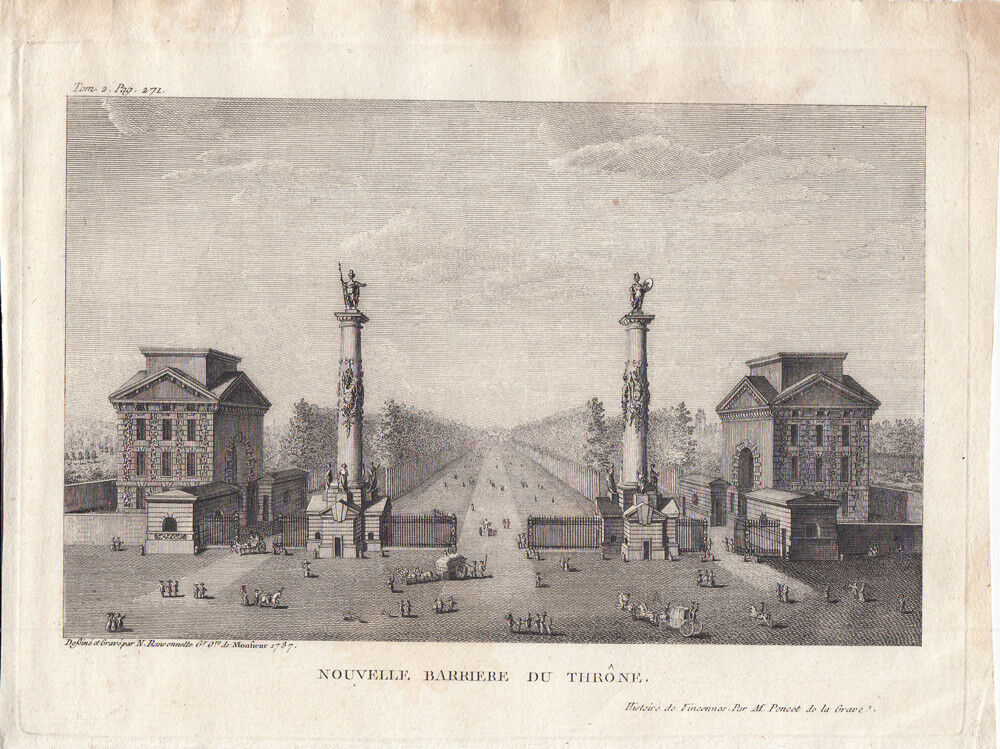

La Nouvelle barrière du Thrône en 1787 et le Cours de Vincennes avec sa double rangée d’arbres. Eau-forte d’après un dessin de Nicolas Ransonnette, illustrant l’Histoire de Vincennes de Guillaume Poncet de la Grave. NB. Les statues au-dessus des colonnes n’ont été installées qu’en 1845; cf la gravure suivante.

*La barrière du Trône en 1819: vue de l’intérieur de Paris vers l’Est (au fond à gauche le donjon de Vincennes)

*La Barrière de Saint-Mandé en 1819. Du côté gauche est figurée une portion du mur des Fermiers généraux, qui ne fut détruit qu’à partir de 1859.

*Les trois estampes aquarellées ont été éditées d’après des dessins de J.L.G.B. Palaiseau, et font partie d’un ensemble figurant toutes les barrières d’octroi encore en place à l’époque.

Au début du XIXe siècle, le futur quartier de Bel Air Nord est donc à peine urbanisé. Il est entièrement situé sur le territoire de la commune de Saint-Mandé. Mais le paysage est bouleversé par la construction de fortifications au début des années 1840 et par celle de deux lignes de chemin de fer dans les années 1850. Le tournant historique majeur est l’annexion par Paris en 1860 de près de la moitié du territoire de Saint-Mandé (143 ha sur 307), intégrée dans le nouveau XIIe arrondissement, donnant naissance au Quartier du Bel Air.

La frontière Sud du quartier Bel Air Nord est délimitée par le tracé du chemin de fer de Vincennes, ouvert en 1859, fermé en 1969 et transformé ensuite en promenade plantée, aujourd’hui dénommée la Coulée verte René Dumont.

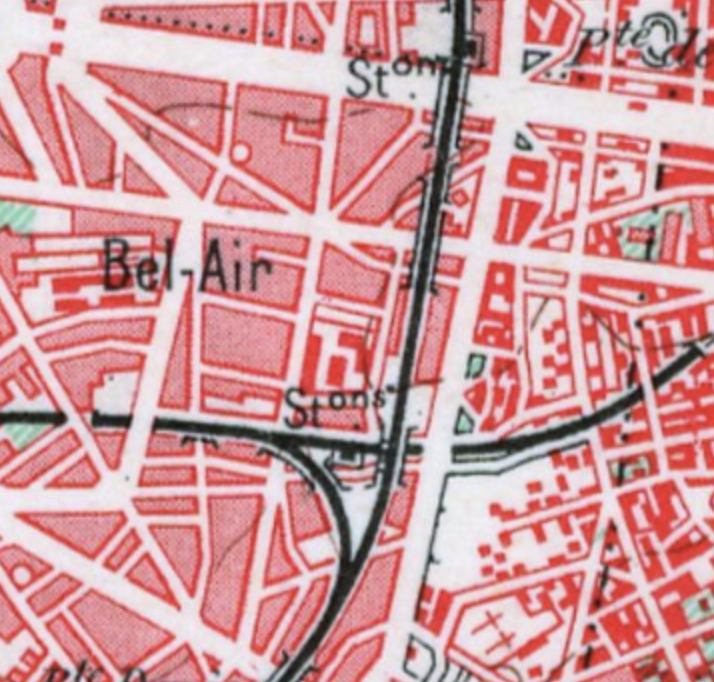

La carte d’état-major, datant du début des années 1860, dégage bien les frontières Nord, Ouest et Sud du quartier, avec sa forme de botte renversée.

La frontière Est a une histoire plus complexe, et est tributaire de la construction de la fortification de Thiers entre 1841 et 1844, et de l’absorption en 1860 d’une grande partie du territoire de Saint-Mandé dans ce qui devient alors le 12e arrondissement de Paris. Ce dernier englobe aussi une partie de l’ancien 8e arrondissement de Paris, et la quasi-totalité du terroir du village de Bercy, auquel s’ajoute le Bois de Vincennes.

Plan d’assemblage du XIIe à partir de la carte de 1859 ( document établi par M. Manuel Errera )

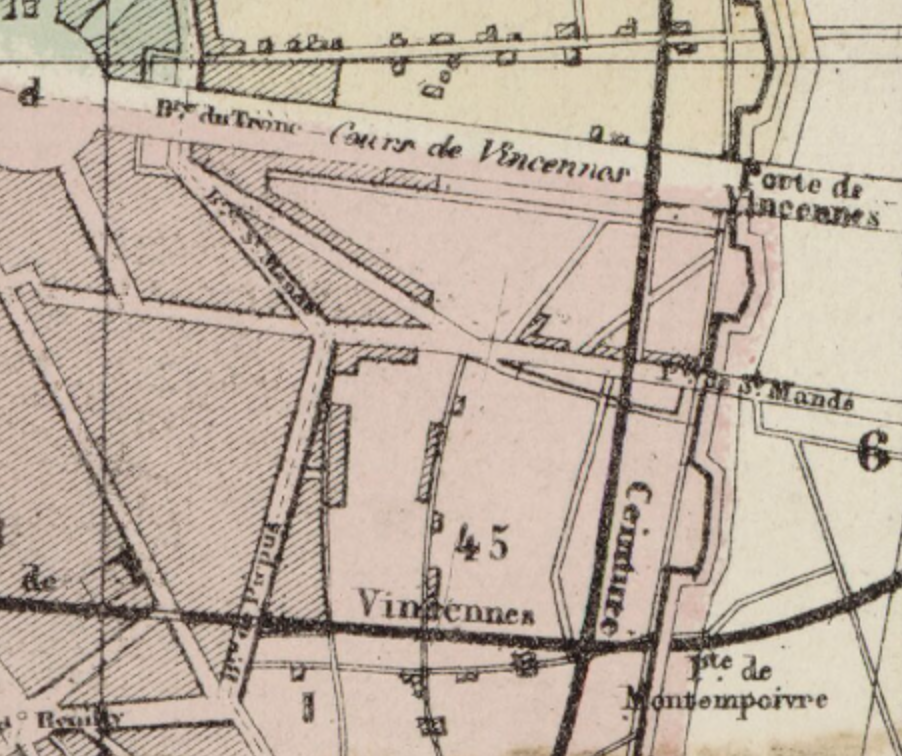

Extrait du plan Barba de 1860: Bel Air Nord avait pour limites Est, du Nord au Sud, la Porte de Vincennes, la Porte de Saint-Mandé et la Porte de Montempoivre.

L’emprise militaire des fortifications de Thiers s’étendait sur une grande partie de l’Est du quartier (carte de 1859).

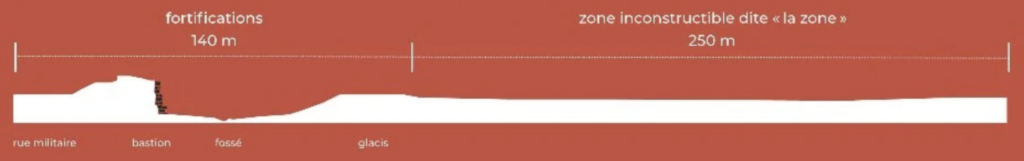

Les 140 m de fortifications comportaient en effet une rue militaire (devenue par la suite le boulevard des maréchaux) , un rempart haut de 10 m précédé du côté intérieur d’un terre-plein, d’une banquette de tir et d’un parapet; devant le rempart ponctué de bastions (hébergeant parfois un poste-caserne), un fossé était prolongé par un glacis de 200 m de large, où toute construction était interdite. Soit une emprise totale de près de 400 m.

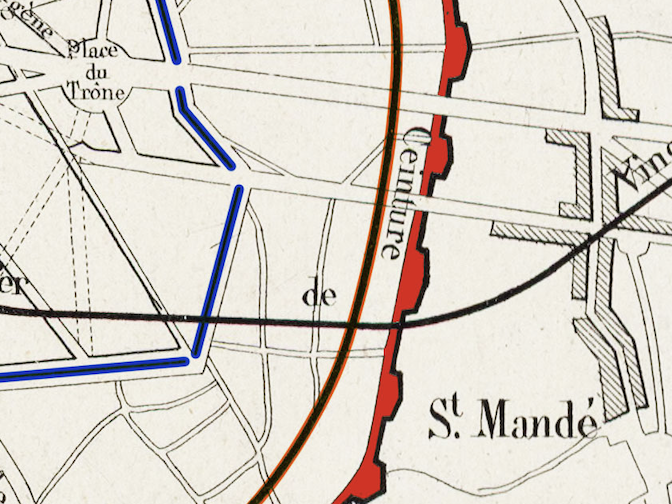

Des portes et des barrières permettaient de quitter l’enceinte parisienne. S’y ajoutaient des passages pour les chemins de fer. A l’intérieur s’y ajouta à partir de 1853 la voie de chemin de fer de Ceinture, qui commença à prendre des voyageurs en 1862, entraînant la construction de gares. Au croisement de la ligne de Vincennes et de la Ceinture furent ainsi édifiées deux gares.

Cette frontière Est très lisible dans le paysage demeura inchangée jusqu’en 1919, où commença la destruction de la fortification, qui dura 10 ans. La terre des glacis combla les fossés. Les surfaces libérées de l’emprise militaire furent alors peu à peu urbanisées, la zone étant rattaché administrativement à Paris en 1929, ce qui réduisit encore le territoire de la commune de Saint-Mandé. Ainsi l’hospice Saint-Michel, ouvert en 1830, devint-il parisien. Le projet de cette seconde annexion était déjà envisagé en 1913, et la commune de Saint-Mandé tenta en vain d’en limiter les effets en déposant une requête au Parlement. (Gallica-BnF)

Voici la carte qu’elle proposait à cette date (en rose léger, les zones dont l’annexion par Paris était admise; en rose soutenu les zones dont Saint-Mandé voulait garder la propriété (ensemble, et zoom sur Bel Air Nord)

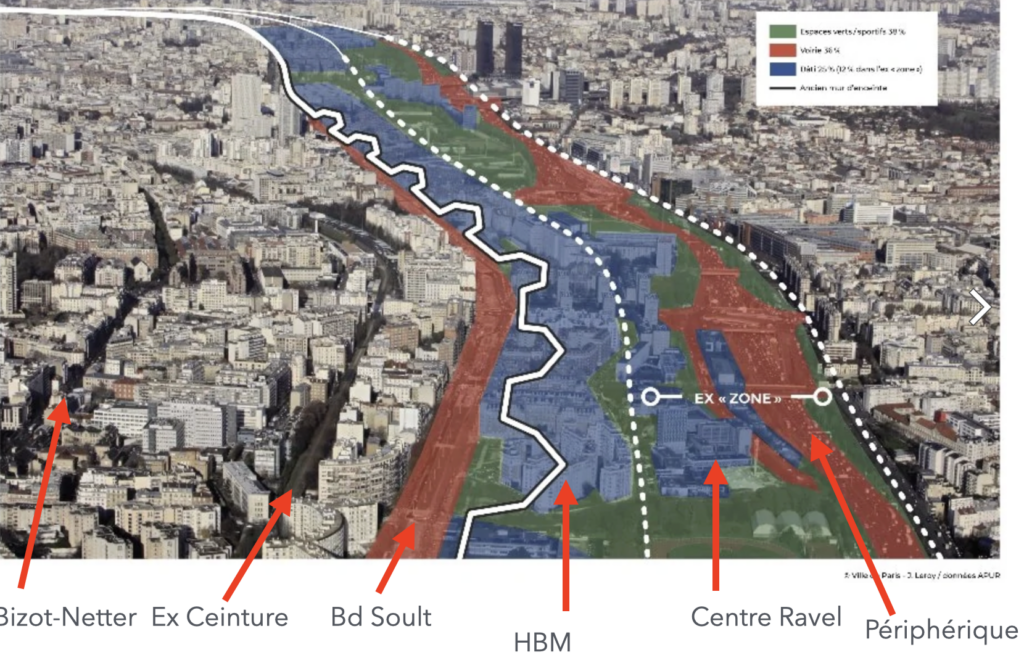

A partir de la seconde moitié des années 1920 fut donc construite à l’Est du Boulevard des Maréchaux, à la place des fortifications et de leur fossé, une ceinture d’HBM ( habitations à bon marché ) et des constructions se développèrent dans la « zone », dont on avait prévu initialement un aménagement en espace vert. En 1950 l’urbanisation avait à peu près fait disparaître la « zone inconstructible », sauf sur le terrain aujourd’hui occupé par le Lycée Paul Valéry et ses terrains de sport (cf ci-dessous un extrait la carte IGN de 1950, proposée sur le site Géoportail)

Enfin toute la zone située au-delà de la ceinture des HBM fut restructurée par la construction du boulevard périphérique, entreprise à partir de 1956 et achevée en mars 1970 dans le 12e arrondissement. *Comparaison entre les cartes IGN de 1950 et de 2025 (Géoportail)

Une très intéressante photographie aérienne oblique retravaillée à partir d’une exposition sur « L’empreinte des Fortifs » datant de 2019, montre très clairement les mutations de l’Est de notre quartier, passant des fortifs au périf, pour reprendre le titre d’un ouvrage. Au premier plan figurent les limites du bastion 8, aujourd’hui occupé par les jardins Cohl et Méliès ainsi que les HBM desservis par la rue Malet.

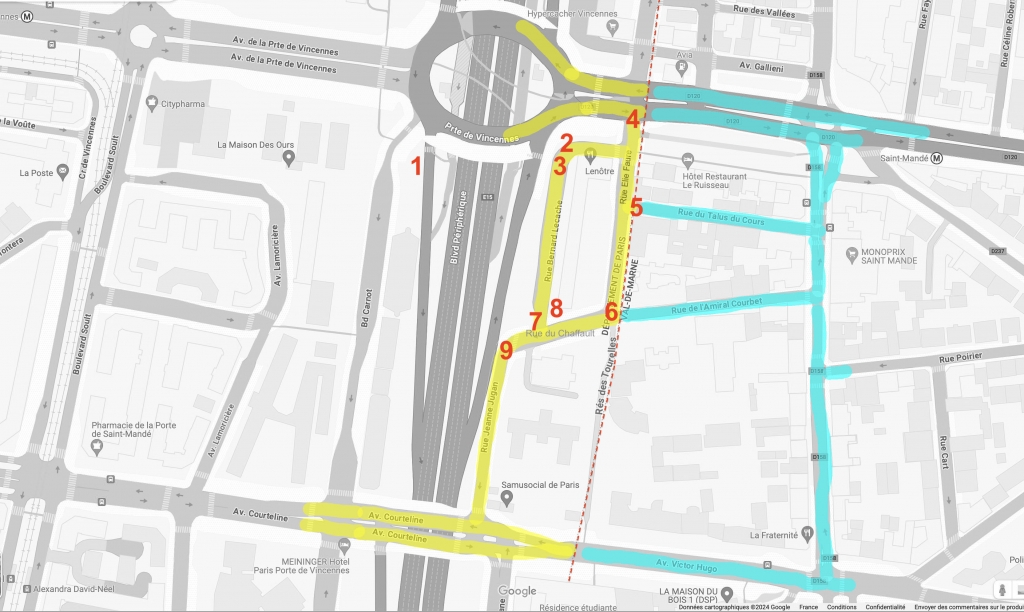

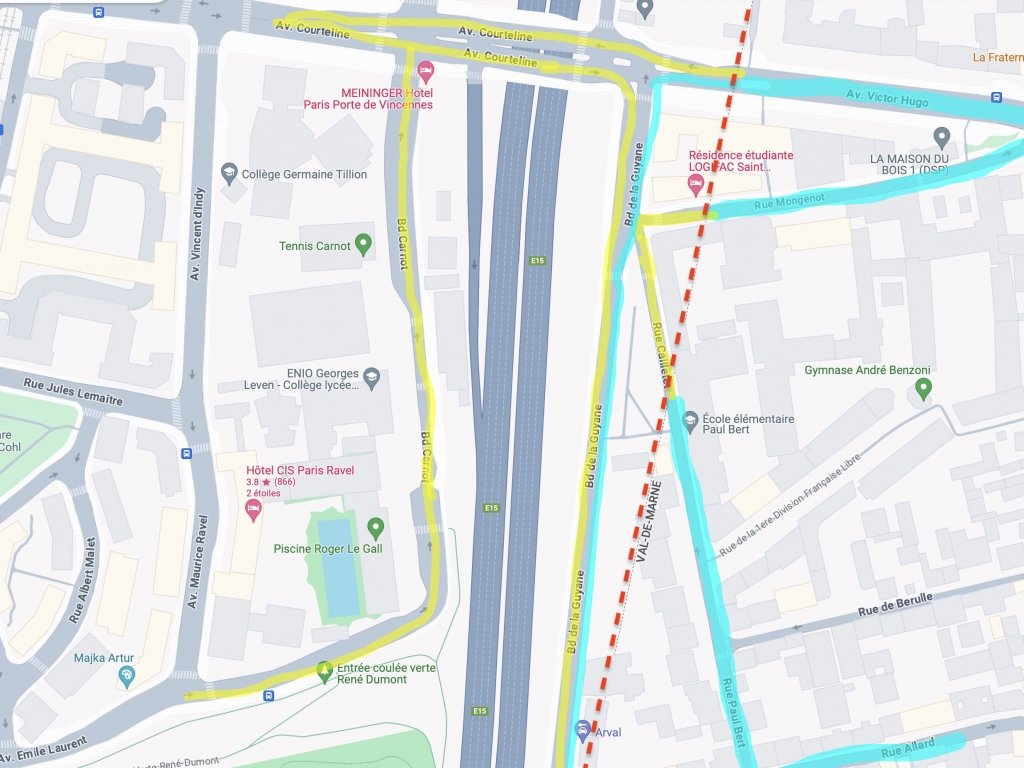

Plus finement la frontière qui sépare à l’Est le quartier et Saint-Mandé est complexe. Les deux cartes ci-dessous extraites d’un article du Blog Bel Air Sud le montrent bien: en jaune les rues appartenant à Bel Air Nord, en bleu celles relevant de la commune de Saint-Mandé. Pour plus de détails, je renvoie à la nomenclature des rues de l’îlot 6.

*Entre la porte de Vincennes et l’avenue Courteline

*De l’avenue Courteline à la coulée verte

Sources:

Jacques Hillairet, Le XIIe arrondissement et son histoire, Les Editions de Minuit, 1972, 318 pages.